La rotta fin qui

Oggi il sonno non è solo un problema da risolvere.

È una merce salvifica, un qualcosa che siamo pronti ad acquistare a qualunque costo (letteralmente) e mai del tutto sicuri di possedere.

Non ne siamo mai stati così ossessionati, eppure l’idea delle 8 ore di riposo ininterrotto è un’invenzione recente.

Nel libro At Day’s Close, lo storico Roger Ekirch illustra come la “forma base” del sonno umano fosse bifasica prima della metà del XIX secolo.

Insomma, gli esseri umani fino a pochi decenni fa dormivano un primo e un secondo sonno e, in aggiunta, in letti singoli.

Tutto assume una connotazione più comprensibile se consideriamo che, per cause lavorative, le persone andavano a dormire molto presto; e questo li portava a svegliarsi qualche ora dopo, alzarsi per un’ora o due per poi tornare al secondo sonno.

Sebbene i tempi per l’inizio del primo e del secondo sonno siano cambiati storicamente, culturalmente e geograficamente, l’andamento bifasico è stato più o meno costante, tanto che sono stati ritrovati termini riferibili a questa distinzione in circa 30 lingue.

E poi cosa è cambiato?

È arrivata l’illuminazione artificiale, sono aumentate le ore di lavoro e, in ultimo, è arrivato il turno delle nuove tecnologie.

Il concetto di gestione del tempo e di etica del lavoro, adatta al capitalismo industriale, hanno contribuito a creare il modello del sonno a cui siamo abituati.

Come sostiene Ekirch, il processo biologico originale è stato deformato dal cambiamento sociale umano.

Così, verso la metà dell’800, i due posti letto hanno ceduto il posto ai letti matrimoniali e il sonno ininterrotto è diventato pian piano la norma socialmente accettata.

Cosa dovremmo dedurre da tutto ciò?

Che il sonno interrotto era chiaramente molto meno un problema in passato di quanto non lo sia ora.

Per capirlo basta confrontare i libri sull’argomento degli anni ’60 con quelli di oggi.

Mentre ora il sonno è in grado di donare all’uomo poteri unici di razionalità e creatività (Why We Sleep di Matthew Walker, 2017), prima l’insonnia era talmente normale che per non soffrirne bisognava non nascere (Insomnia, 1969).

Ma come siamo arrivati ad esserne ossessionati?

Per capirlo meglio, facciamo un ulteriore passo indietro.

Negli anni ’80 le disuguaglianze sociali erano presentate come fallimenti individuali, spostando la responsabilità del singolo dalla politica alla psiche umana. Tutto questo ha coinciso con l’ascesa della nuova categoria clinica della depressione di cui i media di quel periodo erano strabordanti.

Ecco, stavolta il capro espiatorio non è la depressione, ma la mancanza di sonno.

Ansia, tristezza e fallimento sono ora presentati come la conseguenza di una mancanza di sonno decente.

Piuttosto che vedere l’insonnia come il risultato di uno stato depressivo, la causalità è invertita: siamo depressi perché non abbiamo dormito.

E così, le difficoltà umane vengono ridefinite attraverso la nuova lente del sonno ininterrotto.

Le aziende farmaceutiche iniziano a propinarci pillole in grado di regalarci l’energia perduta; e da lì, il passo per le coperte da 500 dollari è breve.

Ricapitolando: l’idea che tutti i mali che ci assillano al giorno d’oggi dipendono da quanto abbiamo dormito male, è un concetto ereditato dalla società moderna.

Questo non vuol dire che dovremmo ignorare i nostri problemi, ma semplicemente essere più consapevoli di come le forze sociali modellano la nostra percezione.

Insomma, dovremmo rassegnarci.

Non potremo mai essere come il passero dalla corona bianca.

Abbiamo bisogno di riposare adeguatamente, dobbiamo solamente capire il modo giusto di farlo.

Certo è che, alla luce di questa narrativa e dell’impatto dell’insonnia sulla qualità della nostra vita, non sorprende che i consumatori siano disposti a sborsare un sacco di soldi per questi prodotti.

Sembra immediatamente più comprensibile acquistare una copertina a $189, un materasso “intelligente” a $3.000, lampadine a $129 e persino un robot che, per soli $599, “respira” in sincronia con noi per farci addormentare.

La bussola del mercato

Il sonno è diventato una delle maggiori tendenze in fatto di benessere grazie alla combinazione di una serie di elementi (Global Wellness institute):

- L’aumento del tasso globale di insonnia.

- L’incremento del lavoro da casa, specie in questo periodo (The Conversation).

- Con il Covid la situazione si è aggravata: il cambio di abitudini ha provocato il peggioramento della qualità del sonno, una netta alterazione nei ritmi sonno-veglia e un incremento nell’uso dei media digitali (NCBI).

- I ritmi di vita invertiti e le molte ore passate davanti agli schermi.

L’insonnia è uno dei principali protagonisti di questo secolo.

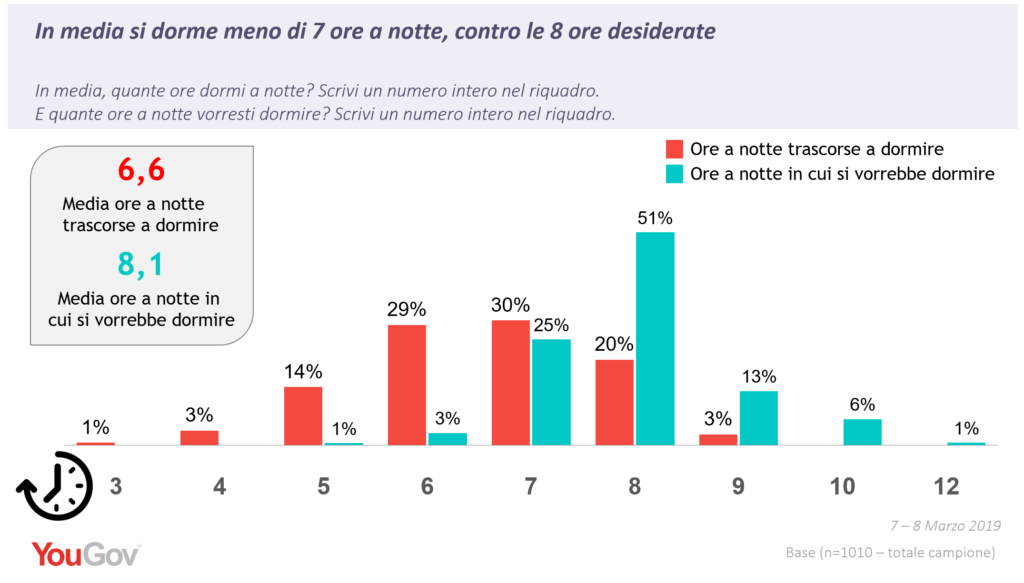

- Se 4 italiani su 10 fanno fatica ad addormentarsi, 7 su 10 accusano disturbi del sonno e 2 su 10 si svegliano molto prima della sveglia.

- Secondo le statistiche, il 45% degli italiani soffre di insonnia transitoria, mentre 9 milioni soffrono di insonnia cronica (Repubblica).

- Secondo una ricerca del CNR, circa il 10% degli italiani dichiara di usare o di aver fatto uso di sonniferi (Il Post).

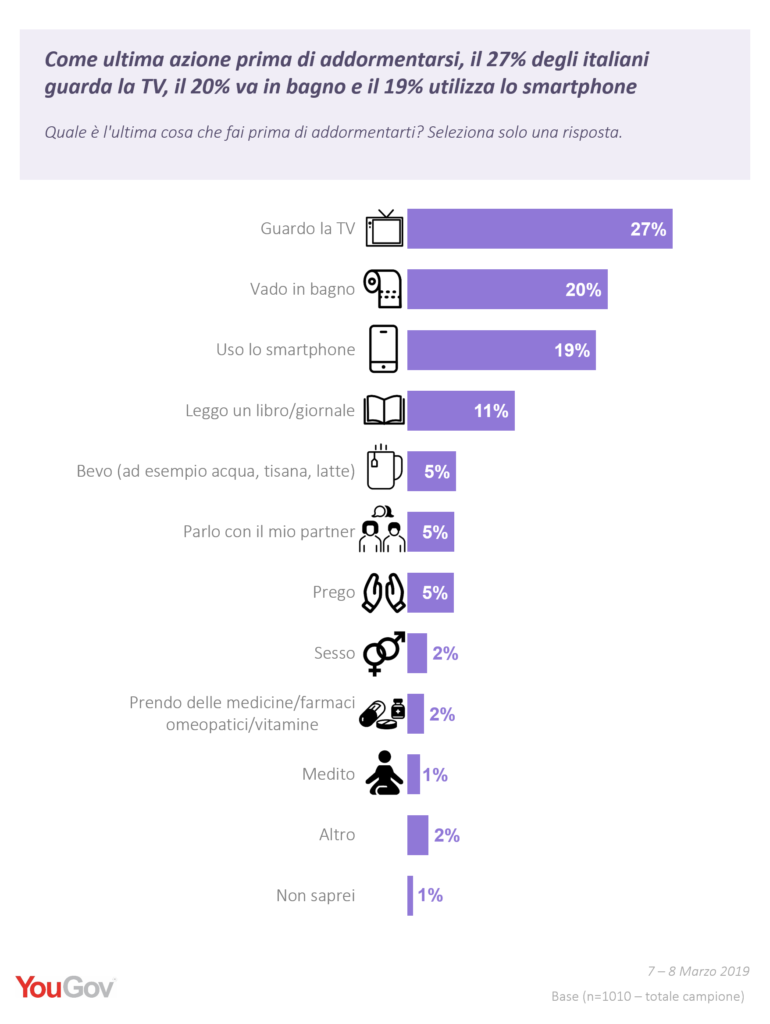

- Guardare la TV è l’ultima cosa che il 27% delle persone fa prima di andare a dormire, mentre il 19% usa il proprio smartphone.

E secondo una ricerca del National Center for Biotechnology Information, rimanere almeno quattro ore davanti allo schermo di un computer o di uno smartphone aumenta del 49% il rischio di impiegare oltre un’ora per addormentarsi.

Ricapitolando: tra l’insonnia in crescita e le nostre pessime abitudini di vita è facile capire come mai si parla di mercato in crescita.

Ecco qualche dato che ci aiuta a inquadrare meglio la situazione:

- La stima per l’Europa parla di 14 miliardi di dollari entro il 2023 (Market Data Forecast).

- Uno studio di Allied Market Research ha stimato che il mercato degli ausili per il sonno crescerà a un tasso annuale del 7% nel periodo di previsione (2019-2025).

- I risultati del rapporto “Sleep Revolution: The Global Rise of Innovations Related to Sleep” rivelano una traiettoria di crescita robusta delle innovazioni legate al sonno.

L’interruzione del ritmo circadiano

Ma quando e soprattutto perché, se abbiamo a disposizione mille rimedi, continuiamo a vivere in questa epidemia?

Iscriviti gratuitamente a Marketers o accedi per scaricare questo contenuto in PDF e leggerlo quando preferisci. Riceverai anche 20/80, la newsletter per ricevere il meglio del marketing, ogni sabato alle 10:00.

Scarica la versione impaginata di questa risorsa per leggerla quando vuoi e dove vuoi

*Ti stiamo chiedendo una password perché iscrivendoti ti verrà creato un account che ti darà accesso all'intero ecosistema marketers; community, newsletter e funzionalità premium del sito.

Il motivo è che la maggior parte di queste soluzioni generiche per il sonno sfida la biologia circadiana.

- Gli esseri umani si sono evoluti per essere altamente sensibili al ciclo solare di 24 ore e all’esposizione alla luce e all’oscurità naturali.

- I nostri speciali orologi interni controllano quasi tutti i sistemi biologici del nostro corpo: dai nostri cicli sonno-veglia, all’umore fino al nostro sistema metabolico, immunitario e riproduttivo.

- In altre parole, abbiamo bisogno della luce del sole durante il giorno per essere vigili e attivi, e dell’oscurità per dormire decentemente e permettere al nostro cervello di recuperare.

- Il fondamento della scienza circadiana è che l’esposizione a cicli luce-buio regolari fornisce i “segnali temporali” necessari per resettare i nostri orologi circadiani.

E qui casca l’asino.

Eh sì, perché non siamo mai stati esposti a così tanta interruzione dei nostri ritmi circadiani; subiamo l’evidente disconnessione tra il tempo solare naturale e i nostri “orologi” sociali.

Stiamo affrontando la luce e l’oscurità in modi storicamente assurdi e innaturali.

Facciamo esplodere i nostri occhi dopo il tramonto con la luce blu dei nostri schermi inducendo il nostro cervello a pensare che sia ancora giorno: abbuffate di Netflix e una bella scrollata di social media finché Morfeo non arriva a salvarci (si spera).

E il lavoro è parte del problema.

- Il 20% delle persone lavora di notte, invertendo il proprio ritmo biologico (Global Wellness Institute).

- Il 50% della forza lavoro mondiale lavora in remoto almeno metà della settimana, promuovendo la cultura del lavoro “sempre attivo” che ci incoraggia a disconnetterci ulteriormente dai cicli naturali (Buffer).

La nostra è una cultura 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’inquinamento luminoso inonda sempre più le nostre notti e passiamo le giornate legati alle scrivanie lontani da ogni speranza di prendere una bella manciata di vitamina D.

Quale sarebbe allora la (vera) soluzione?

Un ritorno a un’esposizione stabile e programmata alla luce e al buio, ai nostri ritmi interni.

Le app

Sarah ha lottato con-tro il sonno per anni.

3 notti su 4 a guardare il soffitto, giornate di occhi sgranati e stanchezza fisica, snack zuccherini e caffeina alla ricerca di quel briciolo di concentrazione inesistente.

E dopo il lavoro, lì a scorrere il feed di Instagram tra un programma TV e un altro fino al momento di andare a letto e ripetere tutto il ciclo.

E così sono passati 3 anni.

Alla fine, su consiglio di un collega, decide di scaricare Sleepio, un’app gratuita che aiuta gli utenti a migliorare il loro sonno attraverso un programma di sei settimane basato sulla Cognitive Behavioral Therapy (CBT).

E da lì cambia tutto.

È racchiuso proprio nella terapia CBT il segreto di Sleepio, lanciata nel 2012 dal team di Big Health, co-fondato dall’ex malato di insonnia Peter Hames e dal professor Colin Espie, esperto mondiale del sonno.

La tecnologia e la passione dietro Sleepio sono solo parte dei motivi di successo:

- L’app è in grado di fornire consigli personalizzati attraverso narrazioni e animazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

- Allena a utilizzare tecniche che affrontano i fattori mentali associati all’insonnia, come la “mente in corsa” per superare le emozioni negative che accompagnano l’esperienza di non riuscire a dormire.

- Sono previsti dei compiti a casa settimanali che si concentrano su modi pratici per affrontare i problemi e fare proprie le tecniche apprese.

- Lavora su 4 aree chiave: le preoccupazioni riguardo al sonno, il programma notturno, lo stile di vita e la camera da letto della persona. Tutto seguendo il dogma della massima personalizzazione.

- Ogni settimana esce un cortometraggio dell’esperto del sonno “The Prof”, che racconta fatti e tecniche per migliorare il sonno. Ogni corto guida l’utente verso piccoli cambiamenti nella propria

Ti stai chiedendo se tutto questo funzionerebbe anche per te?

Probabilmente sì.

Un nuovo rapporto congiunto dell’Oxford Academic Health Science Network e Big Health ha rilevato che le persone aderenti al programma:

- Dormono più a lungo -una media di quasi 6 ore in più a settimana- e hanno ridotto del 70% i sintomi di ansia e di depressione.

- Hanno ridotto del 56% l’uso di farmaci da prescrizione e di sonniferi da banco.

- Hanno avuto il 21% di probabilità in meno di essere assenti dal lavoro.

Sarà forse questo uno dei motivi per cui l’azienda si è accaparrata 39 milioni (Mobihealthnews)?

Come Sleepio, anche Pzizz è un’app, ma funziona in modo diverso e gode di fan come J.K. Rowling, il co-fondatore di Shopify Daniel Weinand e la star dell’NBA Roy Hibbert.

Ne abbiamo parlato con il CEO Rockwell Shah.

“Le persone restano sveglie di notte incapaci di spegnere il cervello! Quindi la chiave è che se riesci a calmare la mente di qualcuno, puoi farlo addormentare. Questo è ciò che fa Pzizz”.

“Il nostro sistema brevettato riproduce un mix ottimizzato per il sonno fatto di musica, voce fuori campo ed effetti sonori; cambia ogni notte, calmerà rapidamente la tua mente, ti farà addormentare, ti farà dormire e poi ti sveglierà sentendoti riposato”.

“Stiamo combinando la scienza della psicoacustica, gli interventi clinici sul sonno e la personalizzazione attraverso algoritmi di apprendimento. È incredibilmente efficace e clinicamente testato”.

Scaricato più di 1 milione di volte, Pzizz offre ai suoi utenti più di 100 miliardi di sequenze remixate algoritmicamente.

Tra l’altro, il servizio è piuttosto accessibile: gli abbonamenti infatti variano da $9,99 al mese a $69,99 l’anno.

Soluzioni luminose

Molti studi suggeriscono che la luce blu interrompe i cicli naturali di sonno-veglia stimolando i nostri occhi a inviare segnali al cervello (NCBI).

Ma vediamo bene cosa succede quando rimaniamo troppo davanti agli schermi.

Quando fa buio, la ghiandola pineale secerne l’ormone della melatonina, che dice al tuo corpo è ora di andare a dormire. La luce blu proveniente da un laptop o da un telefono inibisce la produzione di melatonina, riducendo così sia la quantità che la qualità del sonno (NCBI).

Gli studi collegano tutto questo a vari problemi di salute, tra cui sindrome metabolica, obesità, cancro e depressione (Pubmed).

Ecco allora il fiorire di soluzioni in grado di proteggerci dalla luce blu (come gli occhiali color ambra).

Tra le idee più innovative spicca quella di Healthe (con cui hanno collaborato gli scienziati della NASA) e del suo dispositivo di controllo wireless che sfrutta le proprietà uniche delle radiazioni ultraviolette per creare spazi interni illuminati secondo le esigenze dell’uomo moderno.

Ma vediamo bene come funziona la tecnologia di Healthe:

- Grazie al GPS integrato, si tracciano le posizioni delle lampadine “SunTrac” per simulare l’arco naturale del sole durante il giorno, passando dalla luce blu diurna per la produttività ad una luce che promuove la risposta naturale del cervello al tramonto.

- La tecnologia a spettro ingegnerizzato ispirata alla luce solare porta un’illuminazione circadiana ad alta efficienza energetica in qualsiasi area della casa, ufficio o installazione commerciale.

- L’illuminazione è automatizzata grazie al controllo wireless SunLync che fornisce la luce e lo spettro giusti al momento giusto durante il giorno, con la semplice pressione di un pulsante.

Sempre in linea con le soluzioni illuminate, il sistema di Savant che ha pensato in grande e ha appena lanciato un sistema di illuminazione domestica basato sulla flessibilità.

Si tratta semplicemente di impostare orari di illuminazione diversi per stanze diverse, oppure premere semplicemente un pulsante per cambiare la luce in una stanza in base al tempo e alla tua posizione.

L’incubo chiamato Jet-Lag

Viviamo nell’era del “prendo un aereo e poi ne prendo un altro“.

Parliamo di lui, il fatidico jet lag che si verifica quando il nostro ciclo di 24 ore sonno/veglia, luce/buio si sposta troppo improvvisamente (New England Journal of Medicine).

Vuoi sapere perché dovremmo preoccuparcene?

- Innanzitutto, perché è un enorme problema: nel 2018, 448 milioni di passeggeri hanno viaggiato su voli a lungo raggio. Quando è stato chiesto loro, il 93% di loro ha affermato di aver lottato contro il jet-lag (University of Michigan).

- L’impatto è disastroso sull’umore, sul sonno e sulla digestione, ma non solo. Si registra anche un aumento di ictus, diabete e tumori (NCBI).

- La tempistica dell’esposizione alla luce è la chiave per eliminare il jet lag e può fare la differenza. La giusta esposizione alla luce al momento giusto può accelerare in modo significativo l’adattamento dei viaggiatori ai nuovi fusi orari (Mayoclinic).

Ecco allora che spuntano anche qui le agognate soluzioni.

Una di queste è quella proposta da Timeshifter, un’app sviluppata con scienziati missilistici (sì, non è uno scherzo) e dal professore di Harvard Steven Lockley.

Timeshifter è basata sulle neuroscienze circadiane che aiutano i viaggiatori ad adattarsi rapidamente ai nuovi fusi orari.

La promessa?

Se non la usi, la possibilità di soffrire di jet lag sarà di 15 volte superiore.

Dopo aver raccolto 1.45 milioni di dollari in un round di finanziamento, lo scorso anno è stata premiata dalla National Sleep Foundation come “Migliore app dell’anno” (PRNewswire).

Ma vediamo come funziona e perché sta avendo così successo.

- Timeshifter è meravigliosamente semplice: basta inserire il tuo modello di sonno (che tu sia un mattiniero, nottambulo o nessuno dei due), se utilizzi o vorresti utilizzare un integratore di melatonina, se bevi caffè e qual è il tuo itinerario di viaggio.

- Presto otterrai un programma super dettagliato che ti dirà quando devi dare la priorità alla luce intensa, quando devi evitare la luce, quando dovresti prendere melatonina e caffeina e quando dovresti dormire o fare un sonnellino e per quanto tempo.

- L’approccio di Timeshifter fa perno sulla personalizzazione, poiché ogni individuo risponde alla luce in modo leggermente diverso.

- L’app può aggiornare automaticamente il tuo itinerario di volo modificando il tuo programma se il tuo volo viene ritardato o cancellato e può anche unire più piani per viaggiatori assidui e instancabili.

- Il servizio base è gratuito; successivamente, puoi ottenere piani illimitati per $25 all’anno o acquistarli à la carte per $10 ciascuno.

Tra le soluzioni anti Jet-Lag c’è anche Lumos, una maschera per il sonno intelligente con una batteria ricaricabile USB e biosensori in grado di raccogliere dati.

La maschera trasmette impulsi di luce non rilevabili per preparare l’utente addormentato al risveglio e viene fornita con un’app complementare che crea un programma di sonno unico per ogni utente.

Dopo ogni notte di sonno, l’app crea una nuova pianificazione del sonno utilizzando i dati della notte precedente per garantire che l’utente mantenga un sonno sano.

Questi gli elementi di un successo supportato anche dalla NASA – nel 2016, la start-up ha raccolto 1 milione di dollari in finanziamenti (Cipherbio).

Il viaggio circadiano

E a proposito di viaggi, jet-lag e opportunità per chi produce dispositivi nell’ambito, ecco una tendenza più generale.

Le compagnie di viaggio, gli hotel e i resort utilizzano sempre più il linguaggio circadiano intorno a una vera e propria valanga di prodotti e servizi che promettono di rispettare i ritmi circadiani.

Cosa ci aspetta?

Un proliferare di materassi speciali e ogni tipo di comodità:

- menù di cuscini elaborati,

- aromaterapia del sonno e massaggi,

- sessioni di meditazione guidata,

- ossigenoterapia e crioterapia,

- allenamenti speciali e minibar pieni di tonici per dormire (CBD compresa).

I primi grandi hotel, d’altronde, si stanno già attrezzando.

- L’hotel Marriott Water Street a Tampa, in Florida, dispone di 35 camere con “illuminazione d’atmosfera circadiana” che cambia tonalità per seguire il ciclo solare da luce intensa a luce soffusa.

- Idem per il Crowne Plaza Atlanta-Airport, che ha testato l’illuminazione regolabile nelle camere per consentire agli ospiti di accedere alla modalità di veglia o di attenuare la modalità di riposo. La sua società madre, IHG, ha dichiarato che continuerà a testare le tecnologie nel 2020.

- Hilton ha sperimentato la sua Innovation Gallery, che include dispositivi per la cancellazione del rumore e per indurre il sonno.

La perdita di produttività

La mancanza di sonno non ha effetti solo in termini di stress e salute: infatti, costa agli Stati Uniti $ 411 miliardi ogni anno (The Conversation).

- Uno studio della RAND Corporation ha stimato che negli USA ciò corrisponde a perdere l’equivalente di circa 1,2 milioni di giorni lavorativi a causa del sonno insufficiente. Seguono Giappone (600.000), Regno Unito e Germania (entrambi poco più di 200.000 giorni).

- L’impatto economico cumulativo potrebbe superare il 2% del PIL Per il Giappone parliamo del 2,92% del PIL, per la Germania dell’1,56 % e per il Regno Unito del 1,86%. Il Canada, invece, ha le perdite finanziarie più basse (l’1,35% del PIL).

Ecco quindi che arrivano le soluzioni aziendali e quelle extra.

Tutte partono da un concetto semplice.

Ci piace credere che se lavoriamo duramente produrremo tanto e bene, ma la realtà è un’altra.

Abbiamo un bisogno biologico di riposo non meno importante del nostro bisogno di cibo.

Per produrre di più, quindi, bisogna riposare.

- Diversi studi hanno scoperto che i sonnellini migliorano la salute del sistema immunitario, l’energia, la funzione cognitiva e il controllo emotivo (American Psychological Association).

- Gli studiosi consigliano i sonnellini brevi dai 5 ai 15 minuti in grado di apportare benefici immediati (Pubmed).

Insomma, migliorano le prestazioni.

Google e Facebook lo hanno già capito: consentono ai propri dipendenti di fare un sonnellino rigenerante nel proprio ufficio (INC).

Idem per il gigante assicurativo statunitense Aetna, che offre ai 50.000 dipendenti un extra di $25 a notte se riescono a dormire 20 notti per 7 ore o più (CNBC).

Ma non è questa l’unica soluzione.

Sono sempre di più le aziende che offrono infatti sonnellini come servizi a pagamento: tra queste Nap York e Casper, entrambe promotrici di luoghi magici con sessioni di pisolino a portata di (più o meno) tutti.

Casper nasce come startup di materassi: dalla sua fondazione nel 2014 come attività di e-commerce, l’azienda si è espansa rapidamente nella vendita al dettaglio.

Nel maggio 2017 si unisce a Target per vendere i suoi prodotti da letto in 1.000 località. Target, dal canto suo, decide di diventare l’investitore principale di Casper in un round di finanziamento da $170 milioni (Techcrunch).

Non molto tempo dopo, l’azienda apre 15 dei suoi negozi nelle principali città statunitensi.

La caratteristica speciale?

Ogni negozio è un ambiente simile a una casa in cui i clienti possono testare i materassi con sessioni di prova di 20 minuti.

Ecco che sulla scia di questa intuizione Casper apre Dreamery, un “luogo dei sogni” nel quartiere NoHo di New York, che offre sessioni di pisolino per $25 al mese.

Ma vediamo bene come fare per accaparrarsi un meritato pisolino:

- Le sessioni possono essere prenotate online dalle 11:30 alle 19:00, ogni giorno.

- Una sessione dura 45 minuti: una volta attraversato un tunnel blu notte pieno di stelline scintillanti, si passa da un check-in degno dei migliori resort.

- Nell’attesa, ci si può rilassare nell’area apposita con un’offerta di snack gratuiti come mandorle, frutta e barrette energetiche.

- Vengono offerti un pigiama e dei piccoli campioni dal marchio di lusso per la cura della pelle Sunday Riley. I pigiami, comodi e leggeri, sono disponibili in taglie unisex e prodotti da Sleepy Jones. Se volessi acquistarli il prezzo è $178.

- Ci sono 9 Casper Nook in totale. Ogni angolo è completo di un materasso e di un cuscino Casper, oltre che una luce e una maschera per gli occhi.

- L’illuminazione all’interno di ogni angolo è calda e invitante, e puoi chiedere a Casper di svegliarti alla fine della sessione accendendo le luci gradualmente, come se stessi assistendo a un’alba.

Insomma, Casper ha capito bene come vendere di più i suoi materassi.

Sulla stessa scia, e sempre a Manhattan Nap York, una struttura aperta 24 ore su 24 che consente alle persone di addormentarsi per una breve sessione di 30 minuti.

I visitatori pagano $15 per un pisolino e fino a $250 al mese per un abbonamento che include cinque sonnellini a settimana. L’azienda prevede di aprire da tre a cinque nuove sedi a New York.

Chissà che ora non ci pensi anche qualche azienda giapponese visto che i lavoratori iper-stressati optano ancora per noleggiare macchine e schiacciare un pisolino (The Guardian, The Verge)?

I costi in termini di salute

Dormire meno di sette ore per notte può portare a lievi difficoltà o a problemi di salute a lungo termine (Pubmed).

Secondo i dati del Center for Disease Control and Prevention, aumenterebbe il rischio di diverse condizioni croniche, tra cui obesità, diabete, ipertensione, malattie cardiache, ictus, malattie mentali e cardiovascolari (Sciencedaily).

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i costi in termini di salute:

- I ricercatori hanno scoperto che un individuo che dorme 6 ore o meno ha un tasso di mortalità superiore del 13% (Mckinsey).

- Lo US National Institutes of Health afferma che il sonno disturbato è un problema pervasivo, che negli individui sani porta a una maggiore risposta allo stress, al dolore, alla depressione, all’ansia e ai deficit cognitivi, di memoria e di prestazione.

- Dormire meno di 5 ore per notte aumenta di 4,5 volte la probabilità di avere un incidente stradale. Il rischio è enorme, tanto che stare svegli per 24 ore induce errori alla guida simili a quelli commessi da chi ha livelli di alcool nel sangue uguali o superiori a 1,00 g/l (Biomeccanica Forense).

Vediamo dunque le diverse soluzioni per correre ai ripari.

Pillole e beauty

È già in atto la rivoluzione degli integratori: i cari e vecchi farmaci per l’insonnia stanno per sparire dal mercato a causa della scadenza dei brevetti.

- Ricerche di mercato suggeriscono che il segmento del mercato dei simil-sonniferi sta crescendo più rapidamente (attualmente $576 milioni negli USA).

- Un’altra area da tenere d’occhio include gli integratori di bellezza su misura per il sonno (un altro potenziale set di prodotti da inserire negli hotel).

- Qualche esempio: The Nue Co. Sleep Drops sono gocce con radice di valeriana e passiflora che inducono un senso di tranquillità mentre l’erba gatta e la camomilla lavorano insieme per aiutare il sonno. Moon Juice Adaptogenic Supplements, invece, allevia la tensione per favorire il sonno profondo e oli al magnesio che mirano al recupero muscolare durante la notte.

Materassi, cuscini and more

Tra le soluzioni dedicate alla nostra salute, ci sono ovviamente loro: i materassi.

Il mercato globale è stato valutato circa 27 miliardi di dollari nel 2017 e si prevede che crescerà fino a toccare i 43 miliardi di dollari nel 2024 (Globalnewswire).

Alcuni hanno anche funzioni intelligenti che vanno oltre il semplice buon materasso e si occupano di aiutarti a dormire meglio.

Tra questi c’è “The Pod“, il materasso intelligente della start-up newyorkese Eight Sleep in grado di creare un microclima diverso per ogni lato del letto con temperature che vanno dai 12 ai 43 gradi Celsius.

Quali sono le particolarità?

- Rimane fresco grazie alla tecnologia di raffreddamento idraulico che può riscaldare e raffreddare ogni lato del letto garantendo una temperatura confortevole per tutta la notte.

- Il Pod è dotato di più sensori incorporati che monitorano se ti sei addormentato o se sei sveglio e di nuovi sensori ambientali, che misurano la temperatura nella stanza, l’umidità e le condizioni meteorologiche fuori per reagire in modo intelligente.

- Il materasso può anche svegliarti con una leggera vibrazione a livello del torace mentre rinfresca o riscalda gradualmente il letto, per garantire un risveglio da sogno.

- È dotato anche di un’app che controlla le impostazioni: serve per scegliere la temperatura e per accedere alle informazioni sul tuo sonno, tra cui frequenza cardiaca a riposo, frequenza respiratoria, fasi del sonno e durata.

Ma il mercato dei prodotti per il sonno non si limita solo ai materassi: sono sempre di più i cuscini e, ora, anche coperte di ogni genere.

Tutte accomunate da un elemento: la termoregolazione, un altro aspetto chiave dei ritmi circadiani.

Dopo il tramonto, infatti, la temperatura del cervello e del corpo diminuisce, e noi dobbiamo essere in grado di perdere calore per dormire; essere troppo caldi o troppo freddi interferisce con questo processo.

Ecco allora qualche altra soluzione utile:

- Tra i cuscini c’è quello di Moona, una start-up francese che ha già raccolto $ 859.000 e ha sviluppato un cuscino termoregolato dotato di un’app che aiuta gli utenti a monitorare il sonno e a ricevere varie informazioni sulle loro abitudini. Piccolo neo: costa $399.

- Oole, invece, è un innovativo dispositivo per i materassi dotato di veri e propri tubi che portano acqua riscaldata o raffreddata in superficie per consentirti di impostare il letto alla temperatura ottimale. Anche qui, un’app aiuta a programmare i cambiamenti di temperatura durante la notte.

- Alcune aziende, invece, si sono concentrate su indumenti da notte particolari; tra questi, i pigiami high-tech Lunya realizzati in materiale bioceramico in grado di assorbire il calore corporeo e convertirlo in energia a infrarossi, che viene poi riflessa sulla pelle e nei tessuti aiutando a ricaricare il corpo umano durante il sonno.

Le coordinate da seguire

Nella nostra analisi abbiamo visto come l’aumento dell’insonnia, del lavoro da casa e tutto quello che porta all’inversione del nostro ciclo circadiano, costituisca sempre di più un motivo di crescita per questo mercato.

- Mentre pochi decenni fa c’erano solo una manciata di disturbi del sonno di cui si poteva soffrire, oggi ce ne sono più di 70. E con più disturbi e una vera e proprio ossessione arrivano più cure, più esperti, più entrate.

- Ci sarà sempre meno attenzione a tutte le soluzioni generiche per il sonno e una nuova attenzione all’ottimizzazione della salute circadiana: vedremo il fiorire di sistemi di illuminazione sempre più sofisticati e di sistemi di termoregolazione adatti alle esigenze dell’uomo.

- Le aziende stanno iniziando a capire la natura riparatrice del sonno (come Casper e la sua Dreamery) tanto che alcuni già danno la possibilità ai propri dipendenti di fare dei pisolini ristoratori.

- L’insufficienza del sonno comporta un alto costo umano in termini di salute fisica e mentale, nonché un notevole impatto economico in termini di perdita di produttività.

Rimangono comunque delle interessanti opportunità.

- Siti e contenuti formativi: basti guardare l’esempio di Sleep Advisor che in 3 anni ha guadagnato $1.3 milioni mentre i suoi domini di riferimento sono saliti alle stelle. Ma rimane ancora un ago nel pagliaio: c’è ancora spazio per altri siti educativi, ma anche per corsi, libri, quiz e ogni altro tipo di contenuto formativo e informativo.

- Spazio agli influencer: sempre a proposito di contenuti, ecco un’altra tendenza destinata a crescere. Il londinese Alex Shannon ha creato @FollowTheNap e ora è il primo influencer del sonno con oltre 24.000 follower e centinaia di visite in ogni lussuosissimo posto del mondo dove poter dormire e rigenerarsi al meglio.

- Alimentazione: PepsiCo sta lanciando una nuova bevanda chiamata Driftwell che con 200 milligrammi di L-teanina e il 10% del valore giornaliero di magnesio promette di aiutare i consumatori a rilassarsi prima di andare a letto (CNBC). Stessa idea per Tutia, la cioccolata per dormire con valeriana e melatonina a $29 per confezione di 20 pezzi.

- Dieta circadiana: l’alternanza tra periodi di alimentazione e digiuno ha effetti promettenti e i ricercatori ipotizzano che questo sia conforme al vecchio modo in cui gli esseri umani mangiavano. Il potenziale della “nutrizione dell’orologio” sulla perdita di peso e sulla salute metabolica non può che essere uno sviluppo in crescita (Forbes).

E in termini di tendenze future, “anche gli attuali rilevatori del sonno (che sono generalmente imprecisi) offriranno dati molto più affidabili”, come ci ha detto il CEO di Pzizz, Rockwell Shah.

“Ciò aprirà molte opportunità per intuizioni e decisioni basate sui dati, che si tratti di diagnosticare accuratamente l’apnea notturna o di migliorare le prestazioni sportive per gli atleti d’élite”.

“Tuttavia, sebbene siano stati fatti passi da gigante, c’è molto più spazio per migliorare. Continueremo a sperimentare livelli aggiuntivi di personalizzazione più sofisticata per aiutare le persone a migliorare il loro sonno con tecniche appositamente progettate per loro”.

La “salsa segreta”

È arrivato il momento di ricapitolare gli ingredienti segreti per un successo assicurato.

Ristabilire il ritmo circadiano

C’è già una nuova attenzione all’ottimizzazione della salute circadiana non solo per il sonno, ma per tutti i sistemi cerebrali e corporei controllati dell’orologio circadiano.

Il tempo della biologia diventerà qualcosa che dobbiamo misurare e gestire e la luce, insieme alla termoregolazione e a qualsiasi altro strumento efficace, sarà una parte centrale di qualsiasi soluzione.

Ecco 3 regole da tenere sempre a mente:

- Automatizzazione e personalizzazione. Vincono le soluzioni in grado di stabilire le esigenze personali di ciascun individuo e poi automatizzare tutto il processo. Sono più semplici e la persona percepisce di stare godendo di qualcosa di naturale, che non deve controllare continuamente. Inoltre, meglio se tutto è a portata di smartphone.

- Rieducazione comportamentale. L’efficacia dei dispositivi e delle tecnologie attuali si basa sulla rieducazione di un comportamento sociale che il nostro corpo percepisce come sbagliato. Ottime le app interattive con compiti e obiettivi da completare, quiz, esercizi e tutor.

- Controllo ambientale. L’ambiente in cui viviamo, lavoriamo e dormiamo è fondamentale per ritrovare quell’equilibrio perso. Ecco perché hanno successo le soluzioni in grado di controllare l’ambiente; che sia quello di casa, dell’ufficio o della propria camera da letto.

Ritorno alla produttività

L’insonnia ha effetti anche sulla produttività umana, come abbiamo visto.

E questo non soltanto vuol dire un danno in termini economici, ma si traduce in una catena di stress infinita per il non riuscire a lavorare bene e per non produrre ciò che si deve.

La scienza viene in nostro soccorso: è ormai appurato che i sonnellini durante la giornata, seppur piccoli, siano in grado di ristabilire la concentrazione, aumentare l’energia e farci ritrovare la lucidità mentale (Tameday).

Ben vengano allora le soluzioni delle aziende che si preoccupano di farci dormire quel tanto che serve.

Ecco tre regole da annotare:

- I prezzi abbordabili. Rispetto alle altre risposte del mercato, questi sonnellini rimangono a disposizione di tutti. Sono previsti abbonamenti accessibili, alcune aziende stanno pensando di adeguare i propri uffici per offrire gratuitamente un pisolino quando occorre e addirittura qualcuno ha previsto un bonus sonno.

- Modalità coccola. Altro elemento vincente è quello racchiuso nella sensazione di accedere a qualcosa di speciale, in grado di coccolarci e farci sentire davvero rilassati.

- Soluzioni in linea alle esigenze. Anche qui vince la massima personalizzazione. Ognuno di noi è unico nella propria diversità e ha bisogno di cose diverse per riposarsi; che sia la scelta del cuscino giusto, di una maschera o di una luce particolare.

La tecnologia al servizio della salute

Obesità, diabete, ipertensione, malattie cardiache, ictus e malattie mentali. Sono solamente alcune delle conseguenze del non dormire bene.

E, in tempi di Covid, le cose sono solamente peggiorate.

Ecco dunque come aiutarci a ritrovare la salute:

- Termoregolazione. Lo abbiamo visto: resta una tendenza ed un fattore chiave. Vincono in quest’ambito le soluzioni in grado di ristabilire la nostra giusta temperatura corporea o quella della stanza in cui dormiamo.

- No ai farmaci. L’ossessione per i sonniferi sta scomparendo; via alla produzione di tonici, prodotti di bellezza, integratori e (perché no) cibi in grado di aiutarci a dormire meglio.

- Premium mode: resta centrale, qui più che mai, l’elemento esclusività: sapere di avere indosso un qualcosa di lussuoso, come dormire su un copripiumino carissimo, ci fa pensare di poter risolvere più velocemente il nostro problema. Insomma, una garanzia psicologica e assolutamente efficace.

Ricordiamo una cosa: come dice il CEO di Pzizz, Rockwell Shah, siamo solo all’inizio della rivoluzione del sonno.

Tutti dormono, eppure abbiamo appena scalfito la superficie.