La rotta fin qui

La vecchiaia è inventata.

Così, qualche tempo fa, ha concluso un’interessante analisi del MIT Technology Review.

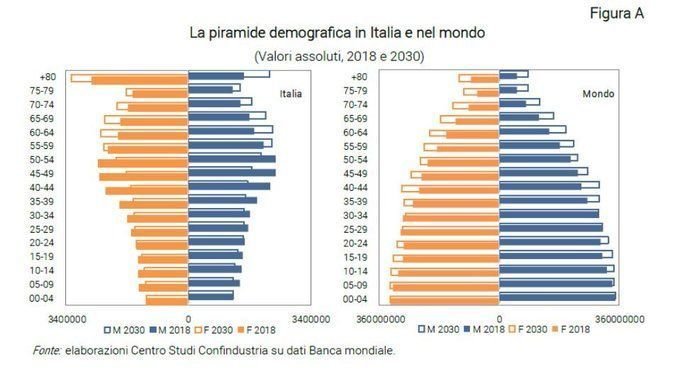

Ora, non c’è dubbio che tra tutti i cambiamenti che l’umanità sa di dover affrontare nei prossimi decenni, l‘invecchiamento globale sia uno dei piu prevedibili nei suoi effetti.

L’aspettativa di vita nelle economie industrializzate ha guadagnato più di 30 anni dal 1900 ad oggi e per la prima volta nella storia umana ci sono più over 65 che bambini con meno di 5 anni.

Le cause le conosciamo: longevità e netta diminuzione della fertilità.

E per quanto tutto sembri prevedibile, il paradosso è che siamo del tutto impreparati alle conseguenze. Lo siamo economicamente, socialmente e, probabilmente, anche tecnologicamente.

Come mai? Perché la vecchiaia così come la conosciamo è inventata.

Inventata da una narrativa a cui siamo fin troppo abituati e su cui riflettiamo evidentemente molto molto poco.

Due secoli fa, nessuno pensava agli anziani come a un problema di dimensione della popolazione: semplicemente si credeva che l’invecchiamento avvenisse quando il corpo esauriva l’energia vitale.

Poi, con l’avvento dell’industrializzazione, la nuova parola d’ordine è stata “efficienza” e il lavoratore anziano, a corto di energia vitale, era semplicemente un ostacolo.

Ed ecco che con il ‘900 si arriva a credere che la vecchiaia sia un problema degno di un’azione di massa; viene coniato il termine “geriatria” e iniziano le corse alle pubblicazioni sul tema.

Forse la migliore rappresentazione dell’epoca è proprio quella di un film del 1911 che racconta la storia di un vecchio falegname caduto in miseria dopo che il suo posto di lavoro è stato ceduto a un uomo più giovane. Il suo titolo, per l’appunto, era What Shall We Do With Our Old?

E dal pensare “che ce ne faremo mai di questi vecchi” si passa all’inizio della prima guerra mondiale: gli anziani sono ormai la fetta di popolazione con un bisogno di assistenza.

Solo dopo la seconda guerra mondiale comincia la retorica degli “anni d’oro“, un colpo di Del Webb, genio imprenditoriale e sviluppatore della mecca dei pensionati in Arizona, Sun City.

Quando gli anni della pensione diventano una sorta di ricompensa per una vita di duro lavoro e sinonimo di tempo libero, prende forma l’intera concezione della vecchiaia del XX secolo: essere vecchio significa essere sempre un acquirente, mai un produttore.

Ricapitolando, sei anziano se hai bisogno di assistenza e siccome hai questa necessità (e nessun’altra), sei un consumatore e stop.

Uno dei modi più evidenti in cui la narrativa costruita intorno alla vecchiaia si esercita è nei prodotti ideati per le persone anziane: da un lato, telefoni enormi, apparecchi acustici e dall’altro, navi da crociera, accessori e dispositivi da chiedere un mutuo.

I prodotti che conosciamo oggi sono nati seguendo questa idea di anzianità.

- Il telefono di Poste Mobile con i tasti giganti e una piccola leva che se abbassata manda a tutti un messaggio di allerta.

- Quelli di Brondi che dal 2016 è diventando leader nella produzione di telefoni per anziani sviluppando una vera e propria linea chiamata AMICO.

- E poi c’è Amplifon che da anni produce apparecchi acustici (che promettono di rimanere invisibili) e telefoni per quella che chiama “Nuova Generazione“.

Questi dispositivi sono stati ideati seguendo le esigenze dei senior e quindi sono facili da usare, da vedere e da sentire. Come il videotelefono di nonna Licia.

Ha un grande display facilmente leggibile e poche funzionalità che promettono di annullare qualsiasi barriera comunicativa.

Il volume delle suonerie e delle conversazioni è più alto del solito e grazie alle funzioni vocali che leggono il numero di telefono che si sta chiamando, la persona può anche verificarne la correttezza.

Questi dispositivi, inoltre, hanno tutti un tasto SOS o un altro meccanismo di “protezione” intuitivo per chiamare numeri d’emergenza.

Fantastico, no?

Eppure dovremmo chiederci: i prodotti che creiamo sono veramente quelli che i nostri senior comprerebbero?

Da quello che mostrano i dati non sembra proprio:

- Tra le persone che potrebbero beneficiare dei super pubblicizzati apparecchi acustici, solo il 20% li cerca attivamente.

- Solamente il 2% degli over 65 cerca tecnologie di risposta alle emergenze personali come i dispositivi indossabili che possono chiamare i servizi di emergenza con la semplice pressione di un pulsante.

- E molti di coloro che li hanno si rifiutano anche di premere il pulsante di chiamata dopo aver subito una grave caduta.

Sarà forse per l’estetica dei prodotti realizzati per le persone anziane? D’altronde sono spesso poco interessanti, enormi, tutti uguali, grigiastri e…noiosi.

Perché, allora, non eliminare questo divario tra ciò che i consumatori senior vogliono e ciò che la maggior parte di questi prodotti offre?

Continua a leggere. Presto vedremo come alcune aziende sul mercato stanno operando in questa direzione e scopriremo come ci stanno riuscendo.

La bussola del mercato

La crescita dell’età media insieme alla digitalizzazione crescente e ad una capacità di spesa maggiore rispetto alle altre fasce della popolazione creano un terreno fertile per le aziende sul mercato.

- L’invecchiamento è un fenomeno globale: secondo l’ONU, tra circa 30 anni, una persona su sei avrà più di 65 anni.

- In Europa, invece, si stima che entro il 2070, il 30% delle persone avrà un’età pari o superiore a 65 anni, rispetto al 20% odierno.

- In Italia si contano circa 2 milioni di individui di età pari o superiore agli 85 anni e i 65enni, solo negli ultimi 10 anni, sono passati da 12.1 a 13.9 milioni.

Certo, la pandemia di Covid-19 ha messo in luce le vulnerabilità di una popolazione più anziana, ma non si ritiene che il trend dell’alta aspettativa di vita sia mutato a lungo termine.

Iscriviti gratuitamente a Marketers o accedi per scaricare questo contenuto in PDF e leggerlo quando preferisci. Riceverai anche 20/80, la newsletter per ricevere il meglio del marketing, ogni sabato alle 10:00.

Scarica la versione impaginata di questa risorsa per leggerla quando vuoi e dove vuoi

*Ti stiamo chiedendo una password perché iscrivendoti ti verrà creato un account che ti darà accesso all'intero ecosistema marketers; community, newsletter e funzionalità premium del sito.

In aggiunta, gli over 65 sul web sono tre volte di più dei loro coetanei di pochi anni prima. Basti pensare a nonna Licia o a chi, come lei, si ritrova a comunicare in maniera totalmente diversa rispetto al passato.

E sono proprio loro a rappresentare la famosa economia d’argento.

Perché d’argento? Perché gli over 65, come abbiamo visto all’inizio, hanno già una capacità di spesa di oltre 3 trilioni di euro; lo cita la Commissione europea in un rapporto.

Solo in Italia, la domanda generata dagli over è di circa 200 miliardi di euro, quasi un quinto dell’intero ammontare dei consumi delle famiglie residenti, una quota che si stima varrà il 30% nel 2050.

I fattori?

- Consumo pro-capite medio annuo più elevato (€ 15.700 contro i 12.500 degli under 35).

- Un reddito medio più alto (€ 20.000 a fronte dei 16.000).

- Una maggiore ricchezza reale pro-capite (€ 232.000 contri i 110.000).

- Una resilienza al ciclo economico data dal fatto che il loro reddito medio annuo è l’unico ad avere superato i livelli pre-crisi.

Ed ecco che al crescere della popolazione senior, crescerà il bisogno di cure assistenziali, di servizi e prodotti da rinvigorire con l’innovazione tecnologica.

E qui entra in gioco l’Age-Tech.

Solo in Europa, la tecnologia per gli anziani ha un valore di base stimato di 3.7 trilioni di euro (nel 2015) e si prevede che raggiungerà i 5.7 trilioni nel 2025. Gli analisti prevedono, inoltre, che il contributo dell’economia d’argento al PIL europeo raggiungerà 6.4 trilioni di euro.

Una previsione eccezionale se si somma al fatto che la domanda continua a crescere così come il pubblico di destinazione che, il più delle volte, ha tutte le possibilità per investire in tecnologie adatta alle proprie esigenze.

Ed è subito spiegato perché anche i finanziamenti cominciano ad essere più frequenti.

In Europa, ad esempio, il programma Active and Assisted Living finanzia soluzioni innovative dedicate alle nuove tecnologie digitali mettendo a disposizione oltre 24 milioni di euro. Esiste anche un ente Aging2.0, una rete di innovatori incentrata sui senior che ha 14 ramificazioni in tutta Europa e oltre 40.000 innovatori in 31 paesi del mondo.

Ricapitolando: sebbene i prodotti ancora non riescono a soddisfare a pieno i desideri dei nostri senior, il terreno resta fertile. Tutto grazie all’intersezione tra longevità, alfabetizzazione tecnologica, un alto potere di spesa e una domanda che, quindi, tenderà inevitabilmente a salire.

Nelle prossime righe andremo ad analizzare come le aziende di maggior di successo stanno operando nel mercato fino ad individuare i 3 fattori critici di successo nell’Age Tech.

Isolati dal mondo

Sam ha più di 90 anni ed una voglia di vivere che non lo abbandona mai.

Le gambe iniziano a cedergli ma lui da casa sua non se ne vuole proprio andare.

Certo, non è sempre facile vivere da solo e alcune volte, è triste.

Numerosi studi hanno rilevato che la solitudine e l‘isolamento contribuiscono alla sofferenza emotiva e al declino cognitivo negli anziani, fattori tra l’altro influenti sul peggioramento della loro salute fisica.

E non solo: l’isolamento porta anche alla depressione. Circa il 20% degli over 65 dichiara di convivere con un disturbo depressivo, più o meno grave. Purtroppo, tra pandemia e obbligo di quarantena le cose non possono che essere peggiorate.

Tutto si complica se si considera che gli anziani vogliono invecchiare a casa loro e rimanere indipendenti il più a lungo possibile.

Per Sam, però, da qualche mese tutto è cambiato.

La mattina si veste, si piazza sulla sua poltrona preferita e aspetta che arrivi la sua autista speciale. Basta chiamare un numero e richiedere una visita: glielo ha insegnato suo figlio una volta e lui ha scritto il numero su un foglio e lo digita ogni volta che gli va.

Suonano alla porta, Sam si mette la sua coppola e apre la porta alla giovane studentessa. Tra una canzone canticchiata e una storia del passato Sam e Donna passano prima in farmacia, poi al supermercato e infine a prendersi un bel caffè.

È questo l’ingrediente di successo dietro Papa, una delle aziende leader nel campo dell’Age-Tech che ha appena raccolto 18 milioni di dollari di finanziamenti per un totale fino ad oggi di 31 milioni, secondo i dati di Crunchbase.

Un’idea semplice ed un’organizzazione perfetta. L’azienda mette in contatto gli studenti universitari con gli anziani bisognosi di trasporto o di aiuto in casa aiutandoli a rimanere indipendenti mentre vivono in modo sicuro e felice.

“Stiamo cercando di ridurre l’isolamento e altre problematiche sociali che sono state esacerbate dal COVID-19“, ha detto a Crunchbase News il fondatore di Papa Andrew Parker. “Gli anziani non sono in grado di saltare su un Peloton o di andare a mangiare fuori. Hanno bisogno di aiuto per ottenere cibo, di connettersi alla tecnologia e di usufruire dei servizi sanitari“.

Tutto è iniziato con il nonno di Andrew, trovatosi a vivere da solo ma con una forte voglia di autonomia, un po’ come Sam.

Andrew decise di affiancargli la compagnia di una persona giovane, energica ed entusiasta. Dopo la prima visita, il nonno aveva una luce diversa negli occhi ed Andrew sapeva di avere tra le mani qualcosa di speciale; così, fonda Papa nel 2016.

L’organizzazione è solo uno dei motivi del successo:

- La piattaforma digitale di Papa è facile da utilizzare per tutte le parti interessate. Si accede in tre modi: tramite un numero telefonico, un’app mobile e un portale online.

- L’anziano può fare tutto autonomamente grazie a un team di assistenza che lo aiuta nella registrazione e per richiedere ogni visita.

- Dall’altro lato, gli studenti interessati basta si iscrivano sulla piattaforma e tramite l’app potranno visualizzare le visite disponibili e accettare quelle a cui sono interessati. Hanno così la massima libertà di organizzazione per gestire lo studio e il lavoro.

- Per loro non è solo un modo di fare compagnia agli anziani ma anche di guadagnare fino a 000 dollari a settimana, più l’indennità per l’uso dell’auto, incentivi aggiuntivi e bonus settimanali ogni volta che completano una visita.

Gli anziani potranno farsi accompagnare dove vorranno o semplicemente ospitare in casa qualcuno per chiacchierare o guardare un bel film o per farsi insegnare le nuove tecnologie.

Sempre in prima linea contro l’isolamento ma con un’idea diversa, la francese Cette Famille. Qui le persone anziane sono proprio ospitate da famiglie affidatarie. Cinque anni dopo la sua fondazione e 2 milioni di euro di finanziamenti, vanta ben 6.000 case famiglia.

Cette Famille nasce in Normandia nel 2016 da Jean-Paul che non poteva più vivere da solo a casa, ma non voleva nemmeno vivere in una casa di riposo. Così, si mette alla ricerca lui stesso di qualcuno che lo potesse ospitare: trova una famiglia affidataria vicino a casa sua e trascorre lì due bellissimi anni.

Le modalità di alloggio di Cette Famille possono essere temporanee, permanenti o riguardanti solo un momento della giornata o solo i weekend. Tutto viene cucito in base alla esigenze dell’anziano e alle opportunità del nucleo ospitante.

La tecnologia addosso

E se oggi le persone vivono più a lungo che mai, questo non vuol dire vivere sempre una vita sana.

Tra chi ha una qualche limitazione, un over 65 su 10 non è in grado di svolgere le attività quotidiane di cura della persona senza ricevere alcun aiuto.

E qui entra in gioco la tecnologia al servizio dell’assistenza.

Tra le soluzioni più in voga, spiccano i dispositivi tecnologici indossabili.

Uno di questi è della genovese e omonima azienda D-Heart, specializzata nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. La start-up propone un dispositivo portatile in grado di effettuare un elettrocardiogramma professionale in completa autonomia.

Uno dei due fondatori, Niccolò Maurizi, all’età di sedici anni fu colpito da un infarto miocardico e questo evento lo spronò a trasformare il suo problema in un’opportunità. Così nel 2015 ha dato vita al primo dispositivo per smartphone che unisce la facilità d’uso richiesta dal paziente con l’affidabilità di un esame diagnostico necessario al medico.

Come funziona D-Heart?

Basta acquistare il dispositivo, scaricare l’app e tramite Bluetooth può essere impiegato ogni volta che si vuole per controllare la salute del cuore.

Può essere utilizzato ovunque da chiunque, anche senza alcuna conoscenza medica.

L’elettrocardiogramma viene eseguito automaticamente e mandato immediatamente a chi di competenza per il referto che al massimo richiederà 15 minuti. Si può usufruire, inoltre, di un servizio analisi attivo 7 giorni su 7.

Ma non è tutto perché D-Heart èil primo dispositivo di elettrocardiogramma al mondo affidabile quanto quelli ospedalieri.

Ed è proprio questa affidabilità una delle caratteristiche che lo rende speciale.

I dispositivi simili precedenti avevano due limiti: non si poteva lasciare al paziente la gestione dei cavi pronti ad ingarbugliarsi e, quindi, c’era il bisogno di un aiuto esterno.

Ora tutto è risolto tutto: l’utente può fare tutto da solo, riavvolgere tutti i cavi contemporaneamente o estrarne uno alla volta.

D-Heart fa tutto da solo e grazie a un intuitivo posizionamento degli elettrodi dato dalla direzione di uscita dei cavi dal dispositivo, il paziente non avrà bisogno di alcun supporto esterno.

Sembra un semplice braccialetto alla moda ma non lo è: tra i dispositivi indossabili incontriamo anche l’italiano Amyko, un accessorio a tecnologia interamente passiva che colleziona informazioni sulla salute del paziente e mette in contatto chiunque sia preposto.

Anallergico, completamente riciclabile e personalizzabile con differenti colori, Amyko è gestibile attraverso un’unica piattaforma.

Funziona così: in un primo momento, il familiare archivia sulla piattaforma cloud tutto le informazioni di tipo anagrafico, di reperibilità o su un particolare regime terapeutico o alimentare dell’anziano.

A quel punto, basta avvicinare lo smartphone o il tablet al braccialetto e queste informazioni saranno subito visualizzate sul display per essere gestite di conseguenza. La piattaforma è semplice, intuitiva e interamente personalizzabile.

Ma c’è di più:

- Grazie alle funzioni di safety possono essere rapidamente identificati eventuali incidenti domestici o malori, visualizzando le principali informazioni mediche e allertando le persone care.

- Dispone anche di funzioni come “l’armadietto del farmaco”, che contribuisce a ricordare la somministrazione di un farmaco ad un determinato orario, così come l’appuntamento per una visita medica, informando eventualmente un parente per un controllo incrociato o per avere sempre aggiornata la propria scorta di farmaci.

Altro punto di successo di Amyko? Il focus sulla privacy.

L’azienda si è impegnata per garantire agli utenti che i propri dati siano al sicuro al 100%; per questo ha predisposto una piattaforma cloud privata in cui tutti i dati siano gestiti solamente da coloro che effettivamente li utilizzano.

Una volta che l’anziano avrà designato la persona di cui si fida di più, potrà stare tranquillo.

Quotidianità semplificata

Altro punto dolente per la popolazione senior, -nonché il classico bastone tra le ruote per una maggiore digitalizzazione di questa fascia- è la problematica della degenerazione della salute cognitiva, ovvero, della capacità di pensare, apprendere e ricordare chiaramente.

Alcuni dei modi per evitare questa degenerazione degli anziani sarebbero: l’attività sociale, il movimento e la stimolazione cognitiva.

La startup britannica Memrica lotta contro questo problema proprio mediante quest’ultima.

Pluripremiata e finanziata da Uber, Memrica è nata da un’idea di Mary Matthews, ex giornalista che per aiutare la sorella dopo una diagnosi di malattia dei motoneuroni, studiò un modo di suscitare i suoi ricordi.

L’idea di Mary è quella di utilizzare le tecniche comuni per far fronte ai problemi mentali, come lasciare appunti e promemoria un po’ ovunque dentro casa.

Piuttosto che appuntare una nota sul frigorifero, però, gli anziani e i loro familiari sono incoraggiati a prendere appunti in un’app che utilizza l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale e l’elaborazione del linguaggio naturale per estrarre i dettagli più importanti dalle note e creare un promemoria.

E se sulla base di quel modello di vita le abitudini della persona dovessero cambiare, viene inviato un alert a familiari e parti di fiducia.

Grazie a quest’app Memrica:

- Contribuisce alla gestione di promemoria raccogliendo dati, immagini e file vocali che stimolando i ricordi nell’anziano.

- Riduce l’ansia e la frustrazione causate dal dimenticare le informazioni essenziali e crea un collegamento virtuale tra le cose che le persone vogliono ricordare e gli oggetti o le persone che le circondano.

- Aumenta la fiducia e prolunga l’indipendenza a cui gli anziani tengono tanto, ritardando la necessità di un’assistenza sanitaria e sociale.

- Favorisce la loro connessione con il mondo esterno.

Utile a tenere allenata la memoria anche il distributore di pillole di Pillo Health in grado di ricordare agli utenti quando è il momento di prendere la medicina.

Fondata nel 2018, consente agli anziani che vivono con condizioni croniche di vivere una vita più sana e più indipendente nel comfort delle proprie case. Tutto grazie al lavoro di un incredibile team multidisciplinare di medici, imprenditori, ingegneri e professionisti.

Dietro al successo di Pillo nella stimolazione della memoria c’è l’intelligenza artificiale e l’assistenza vocale che rende particolarmente semplice la configurazione e tutto il funzionamento.

Come funziona Pillo?

- Gli utenti vengono guidati attraverso il processo di caricamento tramite istruzioni vocali e visive sullo schermo per una memorizzazione fino a 4 settimane di farmaci. Quando è il momento di ricaricare, il nostro assistente avviserà l’utente.

- È il momento di prendere una dose di farmaco? Il robot si sveglia e avvisa la persona vocalmente.

- Pillo è dotato di avvisi in tempo reale e di funzionalità di videochiamata che consentono a operatori sanitari e familiari di monitorare la salute di una persona cara da remoto.

- Utilizzano la fotocamera e la tecnologia biometrica per garantire che informazioni e farmaci siano forniti all’utente corretto.

- Con il loro permesso, l’app tiene aggiornati i propri cari e gli operatori sanitari informandoli di eventuali dosi o risposte mancate alle domande di check-in.

Il risultato del mix di massima semplicità e sicurezza? L’utente si sente più attivo e sereno nel ritrovare autonomia e indipendenza.

Il successo è talmente evidente che dopo 11 milioni di dollari di finanziamenti e una partnership con Black & Decker, l’azienda ha presentato il secondo distributore, Pria, in grado di registrare ed erogare farmaci, fornire avvisi e rispondere a diverse domande.

Le coordinate da seguire

Nella nostra analisi abbiamo visto come quello dell’Age-Tech sia un mercato in forte ascesa grazie alla combinazione di aumento della popolazione over, digitalizzazione crescente e potere di spesa:

- Le persone vivono più a lungo che mai e noi siamo del tutto impreparati alle conseguenze. Lo siamo a causa di una narrativa sulla vecchiaia a cui siamo fin troppo abituati.

- Uno dei modi più evidenti in cui la narrativa si esercita è nei prodotti ideati per le persone anziane: spesso non sono esattamente come i senior li desiderano.

- Tra i maggiori problemi degli anziani c’è l’isolamento: alcune aziende come Papa hanno trovato il modo perfetto per farvi fronte.

- Un altro settore in cui le aziende gravitano con successo è quello delle tecnologie indossabili, tutte accomunate da una grande semplicità di utilizzo che rende i senior completamente autonomi.

- Utilissime anche le soluzioni tech per combattere la degenerazione cognitiva. Realtà come Memrica riescono a coniugare al meglio intelligenza artificiale e assistenza vocale per aumentare la sensazione di indipendenza dell’anziano.

Insomma, il futuro è chiaro: saremo tutti anziani digitalizzati.

Ottimo se si considera che l’uso della rete ha un considerevole impatto nella vita di tutti i giorni poiché amplia le possibilità di comunicazione, socialità, informazione e accesso ai servizi.

E quando saremo noi e gli attuali adolescenti a rientrare nella fascia dei cosiddetti anziani, il mercato avrà raggiunto cifre davvero esorbitanti.

Ma non c’è speranza di emergere se non si rispettano le regole e come ogni mercato, se vuoi entrare ci sono delle regole da rispettare al suo interno.

Sarà forse il caso di fare un salto e realizzare prodotti pensati per piacere ai senior?

Molti imprenditori sono talmente concentrati sul mercato dei giovani da non capire cosa vogliono davvero le persone anziane.

Non sono agevolmente fruibili, ad esempio, app o piattaforme di intrattenimento progettate appositamente per loro.

Come non si riesce ancora a colmare il vuoto relativo ad una formazione pensata per gli anziani: risolvere il gap significherebbe renderli meno scettici e più sicuri nei confronti di web e tecnologia.

Doveroso un ultimo appunto: bisognerà stare attenti a non generalizzare.

La fetta degli over 65 è una fetta vasta con proprie e diverse necessità. Puntare a prodotti o a soluzioni unificate è un grave errore; sarà meglio dar vita a prodotti o servizi per ogni micro-fascia di età.

Non si può pensare, d’altronde, che le necessità di un 65enne siano le stesse di un 80enne, né che i bisogni di un 70enne di oggi saranno gli stessi di un 70enne di domani.

Tiriamo le fila: siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento epocale e il mondo tecnologico ne sta prendendo nota affrettandosi per servire una fascia demografica che, finora, è stata sostanzialmente ignorata. C’è chi lo fa già abbastanza bene ma le lacune rimangono e si trasformano in opportunità.

La salsa segreta

È arrivato il momento di tracciare la linea del successo.

Facilità d’uso

È questa una delle esigenze primarie: la facilità d’uso. Che sia un dispositivo indossabile o un sistema di assistenza nella quotidianità di qualunque tipo, deve rispettare questo requisito.

I nostri over sono ancora poco a loro agio nell’usare tutto ciò che rientra nell’ambito tecnologico; c’è poco da fare.

Il segreto, quindi, è rendere i dispositivi quanto più semplici da utilizzare.

Ecco tre regole da tenere sempre a mente:

- Poche funzioni e pochi pulsanti. Vincono gli schermi che si rivelano intuitivi e privi di meccanismi complessi di configurazione, di accensione e di utilizzo. Meglio se personalizzabili secondo esigenze e personalità.

- Assistenza vocale integrata. Questo semplifica di parecchio l’utilizzo di qualsivoglia dispositivo e aumenta la sensazione di avere qualcuno di compagnia dentro casa. Unico appunto: l’assistenza vocale dovrà essere quanto più precisa possibile.

- Nessuna connessione ad internet obbligatoria. Si rivelerebbe chiaramente un limite intrinseco per l’anziano che, ancora una volta, sente di dover dipendere da qualcosa o da qualcuno.

Socialità

Una ricerca del National Institute of Aging ha collegato l’isolamento sociale a rischi maggiori di malattie fisiche e mentali: ipertensione, infarti, obesità, ansia, depressione, declino cognitivo, morbo di Alzheimer e persino la morte.

Le persone che si trovano inaspettatamente sole per qualsiasi motivo, sono particolarmente a rischio. Al contrario, secondo gli studi, le persone che si impegnano in attività produttive insieme ad altre tendono a vivere più a lungo, a migliorare il loro umore, a mantenere il benessere e la salute cognitiva.

Insomma, la socialità aiuta ad avere uno scopo, a sentirsi utili, a vivere bene.

Non si tratta di un semplice ingrediente per sfondare sul mercato ma di una vera e propria necessità.

Una sorta di potente ed insostituibile medicina.

Ecco perché integrare la tecnologia con la socialità funziona così bene:

- Come abbiamo visto con Papa, si rivelano vincenti le realtà che connettono i più giovani con i senior. I primi risolvono una necessità guadagnando anche uno stipendio e i secondi possono usufruire della compagnia necessaria a farli vivere meglio.

- La percezione di essere connessi con il mondo esterno è fondamentale per l’anziano che continua a sentirsi attivo e può realizzare uno dei suoi più grandi desideri: restare indipendente.

- Utili anche tutte quelle piattaforme che intrattengono i senior con una serie di attività fisiche o mentali. Il mostro dell’isolamento è presto combattuto.

Libertà di scelta

Lo abbiamo visto: se poi tutto quel che si crea è percepito come una costrizione che sfocia nella violazione della privacy, torniamo nel circolo vizioso di creare un prodotto per un mercato che non lo vuole.

Secondo lo studio di Ageing International del 2011 “Privacy, tecnologia e invecchiamento: un quadro proposto“, sono necessarie soluzioni in gradi di tutelare l’anziano, renderlo sicuro ma non succube della tecnologia.

Ne abbiamo parlato con Emanuele Usai, il nipote di Nonna Licia.

“Molti dispositivi, come il tablet di Nonny hanno un’opzione che consente di far partire una videochiamata qualora l’anziano non risponda; la videocamera si accende e tu vedi quello che sta accadendo. Questo li fa sentire controllati”. “Dobbiamo stare attenti a non andare oltre, l’anziano si deve sentire protetto ma non controllato“.

Quindi, come riuscirci?

- Gli anziani devono poter essere in grado di comprendere cosa succede quando utilizzano un determinato dispositivo. Per far si che accada bisognerebbe procedere nella direzione di una formazione specifica e realizzare un prodotto incentrato davvero su di loro.

- Le tecnologie dovrebbero consentire un controllo trasparente dei dati incentrato sull’utente. Bene i cloud privati e tutti quei sistemi di memorizzazione dove l’unico ad avere il permesso è la persona designata dall’anziano stesso (se ne è in grado, chiaramente).

- Se gli anziani si affidano ad altri per gestire i dispositivi tecnologici nelle loro case, ciò potrebbe metterli in una posizione di svantaggio e ridurre la loro capacità di mantenere il controllo del processo decisionale. Ogni tecnologia dovrebbe essere, al contrario, completamente attuabile ed usufruibile da loro autonomamente. Solo così si sentiranno protetti ma non controllati.